Саха тыла (якутский язык) — является наряду с русским одним из официальных языков Республики Саха (Якутия). Относится к тюркской семье языков, в которой образует отдельную ветвь. Считается древнейшим, сохранившим более древние черты тюркских языков благодаря консервации их в условиях изолированного от других тюркских народов развития на далёком севере.

Якутский язык прошёл сложный исторический путь развития, что отражает его лексический состав, в котором основная часть тюркская, много монгольских и русских слов, довольно значительное количество эвенкизмов, имеются слова из эвенского, юкагирского, самодийского языков, а также из санскрита и других древних языков.

Выделяются центральная, вилюйская, северо-западная и северо-восточная, а также по неогубленному и огубленному произношению акающая и окающая группы говоров.

Литературный якутский язык сформировался под влиянием языка фольклора в конце 19 – начале 20 вв. на основе центральных говоров; переводная миссионерская литература публиковалась с 19 в.

ЯКУТСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

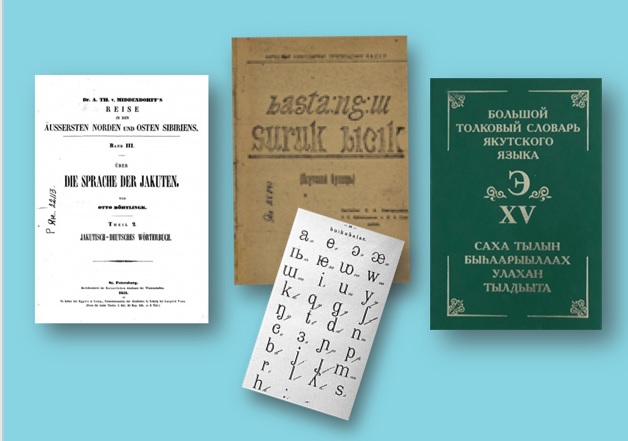

С начала XIX века появляются зачатки письменности на якутском языке, пробуждается интерес к изучению якутского языка, появляются переводы религиозных книг на якутском языке. В середине XIX в. академик Оттон Николаевич Бётлингк создаёт транскрипцию, пригодную для печатания якутских текстов.

Использовалось несколько систем письменности (все на кириллической основе): миссионерская, на которой публиковалась в основном литература церковного содержания; бётлингковская, на которой выходили научные публикации и первые периодические издания; и письменность на русском гражданском алфавите.

В 1922 году был введён алфавит Семёна Андреевича Новгородова, созданный на основе международной фонетической транскрипции; в 1930–1940 годах существовала письменность на латинской основе, с 1940 – на основе русской графики с некоторыми дополнительными буквами.

ИЗУЧЕНИЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

Якутский язык является одним из наиболее хорошо изученных тюркских языков. Первое его фундаментальное описание «Über die Sprache der Jakuten» (О языке якутов) было выполнено О.Н. Бётлингком (опубликовано на немецком языке в Петербурге в 1851; в 1990 издано в русском переводе). Этот труд был первой научной академической грамматикой, в которой дано глубокое, всестороннее описание якутского языка и впервые разработана якутская письменность на научной основе.

Достижения Бётлингка свое продолжение с дальнейшей разработкой некоторых вопросов получили в грамматике С.В. Ястремского (1900). Работа В.В. Радлова «Die jakutische Sprache in ihrem Verhaltnisse zu den Turksprachen» (1908) была первой исторической грамматикой в тюркологии.

Словарь Э.К. Пекарского был первым в тюркологической лексикографии фундаментальным словарем-тезаурусом, в котором собрано лексическое богатство дореволюционного якутского языка, как оно есть.

В первые годы Советской власти осуществлялись задачи создания массовой письменности и школьной учебной литературы. В составление букварей, учебников по родному языку и речи первый основополагающий вклад внесли лингвисты и писатели С.А. Новгородов, А.А. Иванов-Кюндэ. В дальнейшем по созданию учебной литературы и разработке прикладных вопросов якутского языка плодотворно трудились П.А. Ойунский, Н.С. Григорьев, Л.Н. Харитонов, П.Г. Григорьев, Д.К. Сивцев, Н.В. Егоров, П.Н. Самсонов, Г.Ф. Сивцев, П.П. Барашков, Н.А. Аллахский, Н.Е. Петров, Н.Д. Дьячковский, Н.Н. Неустроев, М.А. Черосов и др.

Первые успехи в научном исследовании якутской грамматики в Советское время появились в 40-х годах с трудов Л.Н. Харитонова. В дальнейшем им и Е.И. Коркиной глубоко и всесторонне освещены почти все категории глагола. Звуковой строй, вокализм, консонантизм, некоторые просодические явления с помощью экспериментального исследования изучены П.П. Барашковым, Н.Д. Дьячковским, И.Е. Алексеевым. Комплексное исследование служебных слов и изучение теории и практики языковой модальности даны в трудах Н.Е. Петрова. Синтаксис якутского языка глубоко исследован Е.И. Убрятовой и др.

Описание говоров и диалектов якутского языка дано в работах А.Е. Кулаковского, Е.И. Убрятовой, П.П. Барашкова, П.С. Афанасьева, Е.И. Коркиной, М.С. Воронкина, С.А. Иванова и др.

Вопросы лексикологии и лексикографии разработаны также довольно всесторонне. Созданы разного рода словари, в том числе Большой толковый словарь якутского языка.

В подборку вошли научные труды лингвистов о якутском языке, учебные пособия для учащихся и преподавателей школ и вузов (в том числе первые буквари), словари, издания об исследователях якутского языка.

Отдельный раздел посвящён первым изданиям на якутском языке – здесь представлены книги, начиная с 1819 года (Сокращённый катехизис на якутском языке), Сахалыы сурук-бичик (Якутский букварь) 1917 года, периодические издания «Якутский край», «Якутская жизнь», «Саха саҥата».

Желающим самостоятельно изучить якутский язык предлагаем раздел с самоучителями и разговорниками.

Подборка отражает путь развития якутского языка от первых шагов по созданию письменности до современных научных исследований.

Открытый доступ означает, что читать книгу можно из любого места, где есть интернет. Нужно только авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Закрытый – доступ к изданию возможен только в стенах Национальной библиотеки РС (Я).

Количество страниц: 8 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Взаимодействие якутского языка с другими языками,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Взаимодействие якутского языка с другими языками,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Другие языки,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Дубровина, М. Э. О глагольных именах в якутском и турецком языках (опыт сравнительного анализа) / М. Э. Дубровина ; Санкт-Петербургский государственный университет // Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия : сборник научных статей / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ; [редколлегия: Н. И. Данилова, Н. И. Попова, Е. М. Самсонова ; рецензенты: Л. Н. Романова, Е. В. Семенова, И. Н. Сорова]. – Якутск : Издательство ИГИиПМНС СО РАН, 2018. – С. 109-115.

DOI: 10.25693/978-5-902198-39-0_022

Количество страниц: 6 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > История якутского языка,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Взаимодействие якутского языка с другими языками,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Взаимодействие якутского языка с другими языками,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > История якутского языка,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Широбокова, Н. Н. Усложнение языковых подсистем якутского языка как результат языковых контактов / Н. Н. Широбокова ; Институт филологии СО РАН // Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия : сборник научных статей / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ; [редколлегия: Н. И. Данилова, Н. И. Попова, Е. М. Самсонова ; рецензенты: Л. Н. Романова, Е. В. Семенова, И. Н. Сорова]. – Якутск : Издательство ИГИиПМНС СО РАН, 2018. – С. 83-87.

DOI: 10.25693/978-5-902198-39-0_017

Количество страниц: 4 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Винокурова, Н. И. Императив в ряду функциональных проекций / Н. И. Винокурова ; ИГИиПМНС СО РАН // Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия : сборник научных статей / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ; [редколлегия: Н. И. Данилова, Н. И. Попова, Е. М. Самсонова ; рецензенты: Л. Н. Романова, Е. В. Семенова, И. Н. Сорова]. – Якутск : Издательство ИГИиПМНС СО РАН, 2018. – С. 99-102.

DOI: 10.25693/978-5-902198-39-0_019

Количество страниц: 6 с.

- Коркина Евдокия Иннокентьевна > Литература о жизни и деятельности,

- Саха тыла/Якутский язык > Исследования якутского языка. Языковеды,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Исследования якутского языка. Языковеды,

- Общий отдел > Общие вопросы науки и культуры,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩИЙ ОТДЕЛ > Общие вопросы науки и культуры.

Чарина, О. И. Роль Е. И. Коркиной в сохранении документов Д. И. Меликова / О. И. Чарина ; ИГИиПМНС СО РАН // Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия : сборник научных статей / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ; [редколлегия: Н. И. Данилова, Н. И. Попова, Е. М. Самсонова ; рецензенты: Л. Н. Романова, Е. В. Семенова, И. Н. Сорова]. – Якутск : Издательство ИГИиПМНС СО РАН, 2018. – С. 78-82.

DOI: 10.25693/978-5-902198-39-0_016

Количество страниц: 8 с.

- Коркина Евдокия Иннокентьевна > Литература о жизни и деятельности,

- Саха тыла/Якутский язык > Исследования якутского языка. Языковеды,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Исследования якутского языка. Языковеды,

- Общий отдел > Общие вопросы науки и культуры,

- Общий отдел > Организации и прочие типы объединений. Ассоциации. Конгрессы. Выставки. Музеи,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩИЙ ОТДЕЛ > Общие вопросы науки и культуры,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩИЙ ОТДЕЛ > Организации и прочие типы объединений. Ассоциации. Конгрессы. Выставки. Музеи.

Петров, П. П. Е. И. Коркина и ИЯЛИ в 1970-1980-е годы / П. П. Петров ; ИГИиПМНС СО РАН // Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия : сборник научных статей / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ; [редколлегия: Н. И. Данилова, Н. И. Попова, Е. М. Самсонова ; рецензенты: Л. Н. Романова, Е. В. Семенова, И. Н. Сорова]. – Якутск : Издательство ИГИиПМНС СО РАН, 2018. – С. 71-78.

DOI: 10.25693/978-5-902198-39-0_015

Количество страниц: 8 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Вопросы перевода,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Вопросы перевода,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

The author tries to comprehend the phenomenon of bilinguism, part of which is translation as a kind of interlinguistic communication, to ascertain a place of Russian - Yakut translation in the Sakha Republic (Yakutia) and to forecast the results of translation works for speech practice of the region's residents. As a result of analysis of social and linguistic processes for the last time the author makes conclusion about a decrease of quality of the native speech of the bilingual Sakha as there is transfer to education in Russian. Children, having no chance to express their opinions in the language which they study, have to re-create the teaching material. Here there is only one difference that the -creation is done in the same language. Further when they speak in their native language schoolchildren use the same structures of the Russian language and use the Yakut words. There are interferences of the second language during study of the native one. Translation, based on the studies of functional translation conformities in the Russian and Yakut languages, will promote the strengthening of the literary standards of the native language, preservation of its peculiarities and widening of its expressive means.

Петрова, Т. И. Двуязычие и перевод (к вопросу о лингвистических основах русско-якутского перевода)=Bilinguism and linguistic (foundation of Russian-Yakut translation) / Т. И. Петрова // Вестник Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова. – 2005. – Т. 2, N 2. – С. 118-124.

Количество страниц: 14 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Семантика,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Семантика,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

The article is devoted to the development of the system of names of horse’s suits in the Yakut language according to their structural and lexical-semantic features. As part of the study, more than 170 names of the Yakut stripes were collected, including 16 "main" suits, 117 "journeymen" and 25 "marks". To systematize the names of horse suits, the following types are divided into: 1) main suits - 14 (8 %); 2) basic suits - 116 (68 %); 3) horse marks - 40 (24 %). In turn, the main suits are divided into the following groups: "one-colour", "two-colour", "mixed", "wild", and "spotted" suits. The basic suits are typed according to the structural and lexicosemantic characteristics and are represented by the following universal models: "adjective + color adjective", "colour adjective + colour adjective", "noun in nominative case + colour adjective". The lexico-semantic group "horse marks" includes within it such subdivisions as: "marks on the head", "marks on the legs", and "other distinctive marks". The study revealed the following structural features: simple single-lexeme adjectives, describing the main suits of the Yakut horse and complex poly-lexemic names, adjectives, describing the submasters of the main suits. The development of a naming system for horse suits gives a broader and more complete picture of the adjectives that describe horse suits in the Yakut language.

Малышева, Н. В. Система наименований мастей лошади в якутском языке=The system of horse's colour naming in the Yakut language / Н. В. Малышева, А. Е. Божедонова // Российская тюркология. – 2019. – N 1-2 (22-23). – С. 39-51.

Количество страниц: 8 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > История якутского языка,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > История якутского языка,

- Общественные науки. Образование > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

In the article an attempt is made to reconstruct the formation of the Yakut language, since the most ancient times. The author traces the periods, since the Nostratic linguistic community, its disintegration into 6 nowadays existing language families of Eurasia and till the emergence and the subsequent disintegration of the Turkic language group in the system of Altaistika and further formation on this background of one the ancient (early) Turkic languages - the Yakut language. The article especially draws attention to the origin of formation of the future language of the Sakha people in the territory of the north-western regions of Central Asia and Southern Siberia under the conditions of the culture of the Scythian-Siberian era (VII-III centuries BC), when in these territories the classical nomadism formation process continued, i.e. the era of early nomadic cattle. It became the basis for the future of the Ancient Turkic times (VI-X cc.). According to the author, the gradual addition and replacement of the linguistic, cultural and anthropological appearance of the population living on the border of Southern Siberia and Central Asia took place on the basis of the economic, cultural and linguistic influence of Iranian-speaking cattlemen of the western regions of Central Asia and Southern Siberia. This process intensified under the conditions of the next stage of ethnic history - the Hunno-Sarmatian (late 3rd century BC - 5th century AD). On this basis, we made an attempt to show the formation of one of early and therefore original Turkic languages among the modern Altaic-speaking environment, the language of the Sakha people.

Гоголев, А. И. К вопросу происхождения языка народа саха (заметки этнографа) / А. И. Гоголев // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2017. — N 3 (20). — С. 23-30.

Количество страниц: 8 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Орфография,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Орфография,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

The article is devoted to the problem of the use of capital letters in the modem Yakut language. The use of uppercase and lowercase letters is an aspect of spelling that affects the problem of highlighting the beginning of certain segments of the text and highlighting individual words, regardless of the structure of the text. Not only in Yakut, but also in Turkic languages there is no uniformity in writing some word forms, which is due to the lack of development of special spelling rules specifying one or another of their uses. The relevance of this study is due to the insufficient knowledge of the spelling rate of the use of capital letters. The author analyzes the principles and criteria for the use of capital letters, shows that the difficulty of using capital letters is not always purely spelling. Therefore, in the spelling rules of the Yakut language and spelling dictionary provides detailed examples of titles written w ith a capital letter. lTie article discusses the state of the spelling norm in terms of the use of a capital letter, the most common cases of capital letters and their validity, presents new functional content of capital letters in the Yakut language on the example of materials from YakutҮspeaking republican newspapers and other publications.

Васильева, Н. М. Употребление прописных букв в современном якутском языке / Н. М. Васильева // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2019. — N 2 (27). — С. 98-104.

DOI: 10.25693/SVGV.2019.02.27.13

Количество страниц: 6 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Диалектология,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Семантика,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Диалектология,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Семантика,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Николаев, Е. Р. Семантика названий якутских детских игр (на материале диалектологических словарей) / Е. Р. Николаев // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2019. — N 2 (27). — С. 88-93. — DOI: 10.25693/SVGV.2019.02.27.11.

DOI: 10.25693/SVGV.2019.02.27.11